Seconde Guerre Mondiale en Pays de Bruche

- Lavoyageusebruchoise

- 13 févr. 2023

- 12 min de lecture

Dernière mise à jour : 11 janv.

La Vallée de la Bruche, nichée au cœur de l'Alsace, est connue pour ses paysages pittoresques mais elle est aussi un véritable livre d'histoire.

Au XXe siècle, cette région paisible a été brutalement transformée par des événements tragiques qui ont laissé des cicatrices indélébiles. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis y ont imposé leur joug en établissant des camps de sûreté et de concentration, gravant à jamais la Vallée de la Bruche dans la mémoire collective.

Ces lieux chargés d'histoire, devenus symboles de résistance et de résilience, soulignent l'importance cruciale de transmettre les leçons du passé. Ils nous rappellent notre devoir envers les générations futures : se souvenir des erreurs de l'humanité et rester vigilants pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais.

Se recueillir sur les lieux des camps nazis

Durant l’occupation nazie, la Vallée de la Bruche abritait deux camps sinistres : le camp de sûreté de Schirmeck, destiné aux Alsaciens et Mosellans qui refusaient d’adhérer aux idées nazies et le camp de concentration du Struthof à Natzwiller, conçu pour exploiter les déportés dans des conditions inhumaines.

Aujourd’hui, ces sites demeurent des lieux de mémoire où les visiteurs peuvent se recueillir et comprendre l’ampleur de la persécution et de l’oppression durant cette période tragique.

Le camp de sûreté de Schirmeck

Le camp de Schirmeck, ou Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck, situé dans la rue du Souvenir à La Broque, a une histoire marquante. Construit initialement en 1940 par l'armée française pour héberger des réfugiés durant la drôle de guerre, le camp fut transformé par les nazis en un camp de sûreté pour les Alsaciens et Mosellans réfractaires au régime hitlérien après la défaite française. Placé sous le contrôle du Gauleiter Robert Wagner et du Sicherheitsdienst (SD), le camp s'est rapidement métamorphosé en un outil de répression intense où la population locale était soumise à une violence inouïe.

Sous la direction du SS-Hauptsturmführer Karl Buck, réputé pour sa brutalité, les prisonniers subissaient des conditions inhumaines : interrogatoires incessants, endoctrinements, brimades, tortures physiques et morales. Karl Buck, qui portait une jambe de bois, était craint pour son regard glaçant et ses méthodes impitoyables, faisant de chaque déplacement une épreuve de survie. Outre les conditions de vie intolérables, les détenus étaient utilisés pour des travaux forcés : les carrières de pierres de Hersbach et la base aérienne d'Entzheim rapportaient aux nazis jusqu'à 150 000 Reichsmarks par mois.

Dans le camp, une zone appelée le Vorhof abritait le commissariat (Kommandantur), des cellules d'interrogatoire, ainsi que la résidence de Buck. Le camp des femmes, où officiait une gardienne alsacienne, se situait au fond de cette zone. Bien que destiné principalement aux résistants locaux, le camp reçut un large éventail de prisonniers, incluant des résistants nationaux et des membres de groupes minoritaires comme les Témoins de Jéhovah, les homosexuels, et les prisonniers politiques de divers pays.

Au total, 10 000 détenus passèrent par Schirmeck, avec des durées de détention variant de quelques jours à plusieurs mois. On estime que 78 prisonniers y perdirent la vie, tandis que plusieurs centaines furent transférés au camp de Natzweiler-Struthof pour y être exécutés. Les internés de Schirmeck étaient aussi victimes de traitements cruels et d’humiliations publiques ; Pierre Seel, par exemple, fut emprisonné pour homosexualité et témoigna des horreurs subies, y compris de l’exécution de son compagnon devant tous les prisonniers.

La peur de Schirmeck était si intense parmi les Alsaciens que des prières circulaient sous le manteau, demandant à Dieu de leur épargner le sort de ce lieu. Le camp ferma ses portes le 22 novembre 1944, et bien qu'il ait été intégralement démantelé entre 1954 et 1960, son souvenir reste vivace.

Une stèle mémorielle a été inaugurée en 2019, et une plaque demeure sur le bâtiment de la Kommandantur pour rappeler les souffrances infligées en ce lieu. Ces symboles, bien que discrets, font écho à une époque où le simple nom de Schirmeck inspirait la terreur.

Le camp de concentration du Struthof

En septembre 1940, les nazis découvrirent un filon de granit rose sur le Mont-Louise, près du village de Natzwiller. Cette découverte attira l’attention des hauts responsables du Troisième Reich, dont le Reichsführer Heinrich Himmler, qui ordonna la construction d’un camp de concentration pour exploiter cette précieuse roche au profit du Reich.

Ainsi, en mai 1941, le camp de concentration de Natzweiler-Struthof, ou KL Natzweiler, fut officiellement ouvert, devenant le seul camp de ce type sur le territoire français annexé par l'Allemagne.

Entre 1941 et 1945, environ 52 000 prisonniers furent internés à Natzwiller et dans ses 30 camps annexes, répartis principalement en Alsace, en Moselle et en Allemagne. Ces détenus venaient de toute l'Europe – plus de 32 nationalités y étaient représentées – et incluaient principalement des opposants politiques, des résistants et des Juifs déportés pour des raisons raciales. La carrière de granit devint rapidement une source d’exploitation intensive, avec jusqu’à 1 400 déportés contraints de travailler dans des conditions inhumaines et meurtrières.

Le camp de Natzwiller servit également de lieu d’expérimentation médicale. À partir de 1941, plusieurs médecins nazis, dont le professeur August Hirt, y menèrent des expériences pseudo-scientifiques effroyables, notamment sur des détenus juifs transférés d’Auschwitz pour constituer une "collection anatomique". En 1942, une chambre à gaz fut installée dans une dépendance de l'auberge du Struthof, où les expériences à base de gaz de combat furent testées sur des détenus.

Le camp fut dirigé par cinq commandants successifs, dont certains sont tristement célèbres pour leur cruauté : Hans Hüttig, Joseph Kramer, Egon Zill, Fritz Hartjenstein, et Heinrich Schwarz. L’un des commandants, Josef Kramer, supervisa les exécutions en chambre à gaz de détenus juifs, destinés à des recherches anatomiques.

Environ 17 000 à 22 000 détenus périrent à Natzwiller et dans ses camps annexes, en raison des travaux forcés, des expérimentations médicales, des sévices et des exécutions sommaires. Le camp principal fut évacué le 1er septembre 1944 face à l’avancée des forces alliées, et le 25 novembre 1944, une patrouille américaine découvrit un camp désert, révélant l’horreur aux yeux du monde.

Après la guerre, en 1950, le camp principal fut classé aux monuments historiques, et en 1951, ce statut fut étendu au bâtiment de la chambre à gaz. En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération des camps, le Centre européen du résistant déporté fut inauguré par le président Jacques Chirac, faisant du camp de Natzweiler-Struthof un lieu de mémoire pour les générations futures.

Le 25 novembre 2024, nous fêterons les 80 ans du camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

L’Intérêt de Hitler pour l’Occulte et le Triangle Mystique du Struthof

Hitler et plusieurs hauts dirigeants nazis étaient fascinés par l’occulte, convaincus que des forces mystérieuses pouvaient renforcer leur pouvoir. Cette passion pour l’ésotérisme les mena à explorer de nombreux sites chargés d’énergies supposément sacrées en Europe. En Alsace, le camp de concentration du Struthof est situé au cœur d’un triangle sacré, délimité par trois lieux hautement symboliques : le Mont Sainte-Odile, haut lieu spirituel, le Champ du Feu, site naturel réputé pour ses énergies telluriques, et le Donon, montagne ancienne associée aux cultes celtes et gallo-romains.

La position géographique du Struthof au centre de ce triangle mystique, entouré de lieux empreints de spiritualité ancienne, semble plus qu’une simple coïncidence. Certains historiens et chercheurs en ésotérisme suggèrent que les nazis auraient choisi cet emplacement pour exploiter les forces spirituelles de cette région dans le cadre de leur quête de domination et d’influence. Ainsi, au-delà de son rôle tragique, le camp du Struthof conserve un mystère entouré de légendes, marquant encore aujourd'hui l’imaginaire collectif.

Se plonger au cœur de la Seconde Guerre Mondiale

La Vallée de la Bruche porte encore aujourd’hui les traces indélébiles de cette sombre période de son histoire.

Mon grand-père, Fernand, qui a grandi dans le village de Natzwiller, m’a partagé quelques souvenirs marquants. Il évoquait notamment ce moment inoubliable où, pour la première fois, il vit arriver les soldats américains. Dans la confusion de la libération, l’un d’eux lui tendit un chewing-gum, une confiserie qu’il découvrait avec émerveillement. Ce goût sucré, inattendu, fut pour lui comme une madeleine de Proust au cœur du chaos, un instant de douceur et d’humanité en pleine tourmente.

Pour perpétuer cette mémoire et sensibiliser les générations futures, deux musées ont vu le jour : le Centre européen du résistant déporté, attenant au camp du Struthof, et le Mémorial d’Alsace-Moselle. Ces institutions, avec leurs expositions immersives et leurs parcours pédagogiques, permettent de mieux comprendre l’histoire de la résistance et des déportations.

Par ailleurs, chaque été, des bénévoles engagés proposent un sentier dédié aux passeurs au sein du programme “Sentiers plaisirs”, organisé par l’Office de Tourisme de Schirmeck. Ces parcours guidés invitent les visiteurs à marcher sur les traces de l’histoire, entre nature et mémoire.

Le Centre européen du résistant déporté

Inauguré le 3 novembre 2005 par le président de la République, Jacques Chirac, le Centre européen du résistant déporté constitue une porte d’entrée poignante vers la visite du camp de concentration de Natzwiller-Struthof, situé à proximité immédiate.

Conçu pour offrir une immersion profonde dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, le parcours du Centre plonge le visiteur dans l'univers sombre du système concentrationnaire nazi et le fonctionnement des camps, tout en explorant les stratégies de résistance courageusement mises en œuvre par ceux qui se sont opposés à cette machine de terreur. Il dévoile les sacrifices et les combats des résistants déportés, retraçant leur parcours et leur détermination face à l’oppression.

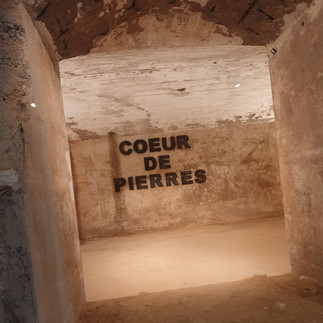

Le Centre est érigé au-dessus de la “Kartoffelkeller”, une immense cave en béton de près de 120 mètres de long, bâtie par des déportés dans des conditions de travail inhumaines. Ce lieu, devenu un symbole de l'épuisement et des sévices infligés aux prisonniers, témoigne de la brutalité du travail forcé et de la volonté de réduire les hommes à l’état de machines de production.

Résolument moderne, le Centre propose une exposition permanente sur le thème “S’engager, résister et combattre”, invitant chaque visiteur à comprendre et à ressentir l’importance de l’engagement et du courage face à la barbarie.

Le Mémorial d’Alsace-Moselle

Le 18 juin 2005, en hommage au célèbre appel du Général de Gaulle, le Mémorial d’Alsace-Moselle a ouvert ses portes au public. Ce lieu de mémoire unique, de plus de 3 000 m², propose une scénographie immersive retraçant l’histoire mouvementée des Alsaciens et des Mosellans, de 1870 à nos jours. Pendant cette période, les habitants de ces régions ont changé quatre fois de nationalité, un parcours unique en Europe qui symbolise leur résilience et leur adaptation face aux bouleversements historiques.

Dès les premières salles, le visiteur est transporté dans le passé, avec une immersion progressive dans le contexte troublé du début de la Seconde Guerre mondiale, marqué par un discours du Führer, Adolf Hitler. Chaque salle recrée un univers spécifique, où les décors, méticuleusement réalisés, plongent le visiteur dans les réalités de chaque époque. Ce voyage dans le temps permet d'explorer, étape par étape, l'occupation, la répression, la libération et, enfin, la reconstruction.

La visite se termine par un hommage vibrant à la construction de l’Europe, autrefois divisée mais désormais unie autour de la paix et de la coopération. Le parcours s’achève sur une ode à la paix, célébrant la réconciliation entre des pays autrefois ennemis et l'espoir d'une Europe fondée sur la liberté et le respect mutuel.

Comme l’indique le site du Mémorial d'Alsace-Moselle : “Ce lieu offre une leçon d’histoire à la portée universelle qui nous enseigne la nécessité d’unir les Européens dans leur diversité et dans le respect de la dignité de chacun, pour leur offrir la paix et la liberté.”

Le sentier des passeurs

Chaque année, pendant l'été, l'Office du Tourisme de la Vallée de la Bruche propose le programme “Sentiers Plaisirs”, une expérience unique qui invite les visiteurs à découvrir la richesse naturelle et historique de la région, avec l’aide de bénévoles passionnés comme Hubert et François.

Parmi ces sentiers emblématiques, le Sentier des Passeurs est un itinéraire particulièrement chargé d’émotion et de mémoire. Ce chemin historique emprunté par les passeurs durant la Seconde Guerre mondiale conduisait des fugitifs vers la liberté, reliant l'Alsace et la Lorraine. Cette randonnée est bien plus qu'une marche ; elle est un hommage aux belles âmes qui, au péril de leur vie, ont incarné les valeurs d'humanité et de solidarité dans les heures les plus sombres.

Quelques informations pratiques :

Durée : 8h30

Distance : 12 km

Dénivelé : 300 m

Repas : à Moussey (18€/personne) ou pique-nique tiré du sac

Retour en bus : 9,50€/personne

Le programme “Sentiers Plaisirs” est disponible chaque année à partir du mois de mai auprès de l’Office du Tourisme de la Vallée de la Bruche, où les dates de randonnée et les informations pratiques pour le Sentier des Passeurs sont communiquées.

Découvrir les sites historiques

Après ces informations enrichissantes, place maintenant à l'organisation pour que tu puisses profiter pleinement des différents sites.

Idéalement, je te recommande de consacrer une journée entière à ces visites. Le matin, commence par le Mémorial d’Alsace-Moselle pour explorer l’histoire locale et le contexte de la Seconde Guerre mondiale. L’après-midi, dirige-toi vers le Centre européen du résistant déporté et le camp de concentration du Struthof, où l'atmosphère et les témoignages de cette période sombre requièrent un temps de réflexion.

Bien que tu puisses inverser les visites, il est souvent préférable de visiter le camp de concentration après le déjeuner. L'intensité émotionnelle de ce site laisse rarement les visiteurs indifférents et pourrait rendre difficile l’appréciation de ton repas si tu le prévois ensuite.

De 10h à 12h : Visite du Mémorial d’Alsace-Moselle

Pour accéder au Mémorial d’Alsace-Moselle depuis Strasbourg, emprunte l’autoroute A35, puis la départementale D1420 en direction de Schirmeck. Des panneaux de signalisation te guideront jusqu'au site. Sur place, un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs pour faciliter l’accès.

Prévois environ 2 heures pour visiter le Mémorial, ouvert tous les jours de 9h30 à 18h00, y compris les jours fériés (fermé toutefois en janvier, ainsi que les 1er mai, 24, 25 et 31 décembre).

Tarifs :

Plein tarif : 13 €

Tarif famille : 32 € (valable pour deux adultes et deux enfants de moins de 16 ans)

Tarif réduit : 10 € (pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, enseignants en activité, ou titulaires d’une carte d’invalidité)

Entrée gratuite : pour les enfants de moins de 8 ans

À noter : pour l’achat d’une entrée au Mémorial d’Alsace-Moselle, tu bénéficies d’une réduction sur l’entrée au camp du Struthof, valable pendant un an à compter de la date d'achat.

Tu peux acheter tes billets en ligne en cliquant juste ici.

De 12h à 14h : Pause déjeuner

Pour le déjeuner, je te propose trois options adaptées à différents budgets.

Si tu souhaites un repas rapide sans sacrifier la qualité, Coffitivallée à Schirmeck est idéal. Cet établissement offre une cuisine savoureuse, parfaite pour une pause déjeuner sur le pouce.

Pour découvrir les spécialités locales, la Ferme Auberge du Charapont à Natzwiller est un excellent choix. Ici, les produits de la ferme sont à l'honneur, servis dans une ambiance authentique et chaleureuse.

Enfin, pour un repas gastronomique à prix très correct, opte pour l’Auberge Metzger, également située à Natzwiller. Ce restaurant offre une expérience culinaire raffinée dans un cadre élégant, idéal pour se faire plaisir.

Pour éviter toute déconvenue, pense à réserver à l’avance, surtout en haute saison.

De 14h à 16h : Visite du Centre européen du résistant déporté et du Camp de concentration du Struthof

Pour accéder aux sites depuis Schirmeck, prends la direction de Rothau. À partir de ce village, des panneaux te guideront vers le Centre européen du résistant déporté et le camp de concentration du Struthof, tous deux situés à Natzwiller. Un parking gratuit est disponible pour les visiteurs.

La visite en libre accès est possible tous les jours, sauf les 1er mai, dimanche de Pâques, 24, 25 et 31 décembre. Note que les caisses ferment 30 minutes avant la fermeture du site.

Prévois entre 1h30 et 2h00 pour visiter le musée et le camp de concentration. Les horaires d'ouverture varient selon la période :

Du 1er février au 15 avril : de 9h30 à 17h30 (la chambre à gaz ferme à 17h00).

Du 16 avril au 30 septembre : de 9h00 à 18h30 (chambre à gaz jusqu’à 18h00).

Du 1er octobre au 30 décembre : de 9h00 à 17h30 (chambre à gaz jusqu’à 17h00).

Attention : Les deux sites sont fermés en janvier.

Des visites guidées sont proposées tous les jours à 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 15h30. D'une durée d'une heure maximum, ces visites sont uniquement en français.

Des audioguides sont également disponibles en six langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais.

Tarifs :

Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 4 € (pour les enfants de 10 à 18 ans, titulaires des cartes “famille nombreuse” et “Cezam” ou détenteurs d’une carte professionnelle – enseignants, presse, tourisme, guides).

Entrée gratuite : pour les enfants de moins de 10 ans (cependant, la visite est déconseillée pour cet âge en raison de la nature des lieux).

En visitant la Vallée de la Bruche et ses lieux de mémoire, tu entres au cœur de l’histoire de ceux qui ont lutté, souffert, et résisté pour défendre la liberté. Ces sites, des musées aux sentiers de mémoire, sont des chapitres vivants d’une époque qu’il est essentiel de comprendre et de transmettre.

Comme le disait Simone Veil : "Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ». En ce domaine, la notion d'obligation n'a pas sa place. Chacun réagit selon ses sentiments ou son émotion. La mémoire est là, elle s'impose d'elle-même ou pas. Il existe, si elle n'est pas occultée, une mémoire spontanée : c'est celle des familles. Autre chose est le devoir d'enseigner, de transmettre. Là, oui, il y a un devoir !"

Aujourd'hui, c'est à toi de faire vivre cette mémoire, d'apprendre, de témoigner, et de transmettre aux générations futures. Prends le temps de visiter ces lieux, de te souvenir et de partager.

🗨️ Et toi, es-tu prêt à devenir, à ton tour, un passeur de mémoire ?

[Mise à jour : novembre 2024]

Top !